目录

快速导航-

主编寄语 | 旅游研究:在变与不变之间的思考

主编寄语 | 旅游研究:在变与不变之间的思考

-

| 中国旅游发展笔谈

| 中国旅游发展笔谈

-

| 文旅融合发展视角下的文物价值阐释与活化利用

| 文旅融合发展视角下的文物价值阐释与活化利用

-

| 以文物活化利用推动文旅深度融合的北京实践

| 以文物活化利用推动文旅深度融合的北京实践

-

| 对乡村文物活化利用的几点思考

| 对乡村文物活化利用的几点思考

-

| 文旅深度融合推动文物活化利用与管理创新

| 文旅深度融合推动文物活化利用与管理创新

-

| 以文物推动文明对话的议题与路径6

| 以文物推动文明对话的议题与路径6

-

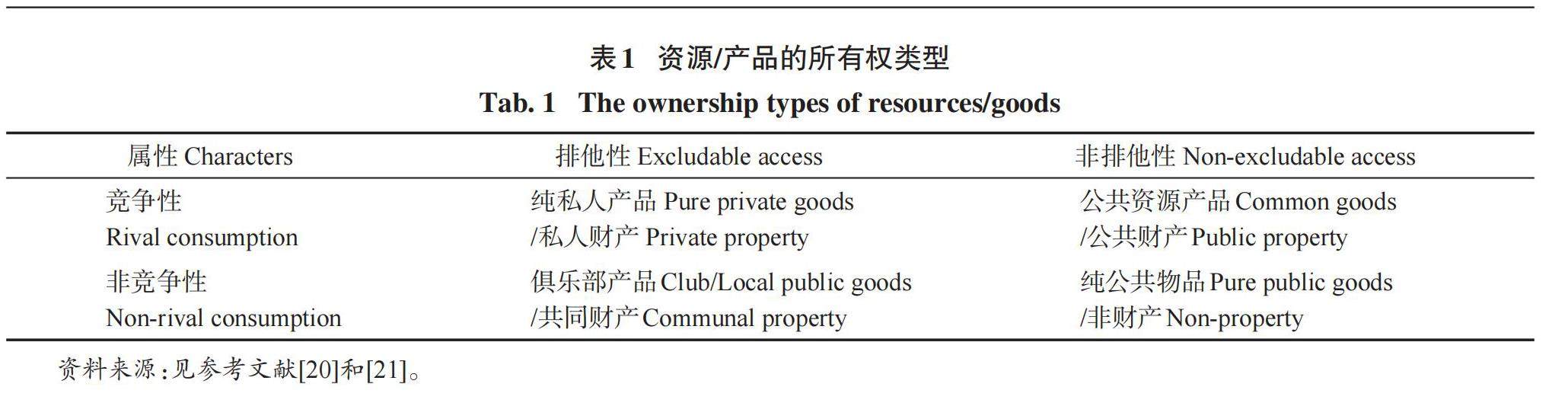

| 吸引资产权的属性、结构与实践路径

| 吸引资产权的属性、结构与实践路径

-

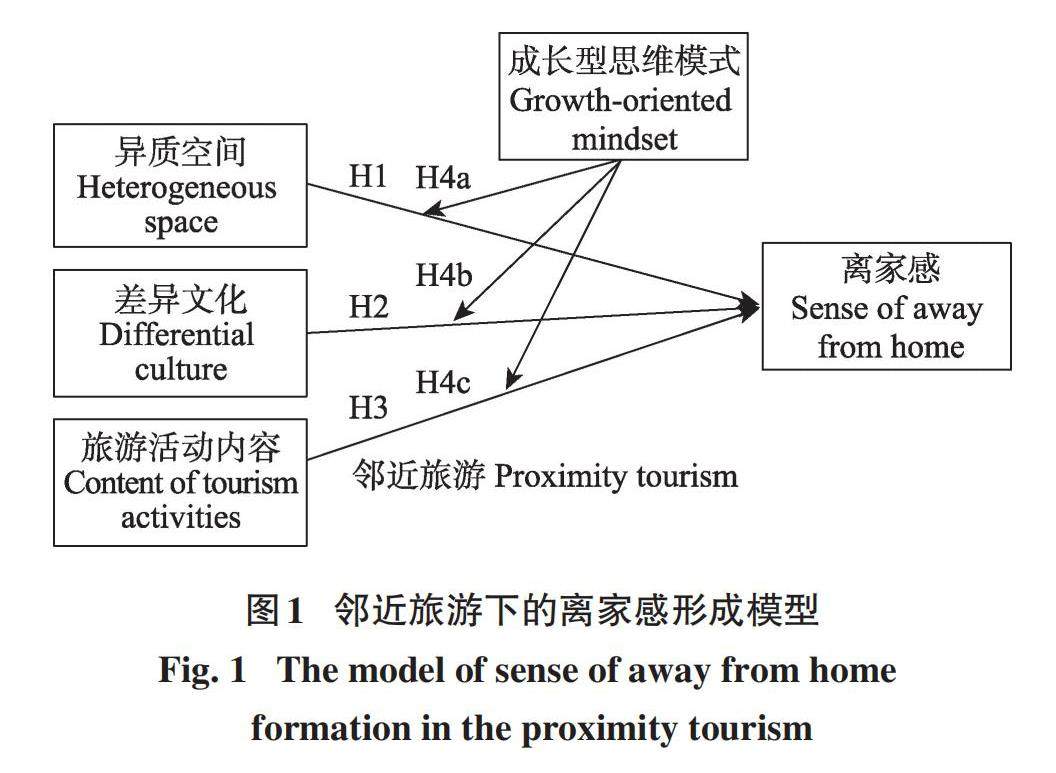

| 游不离家?非惯常环境理论下的邻近游探析

| 游不离家?非惯常环境理论下的邻近游探析

-

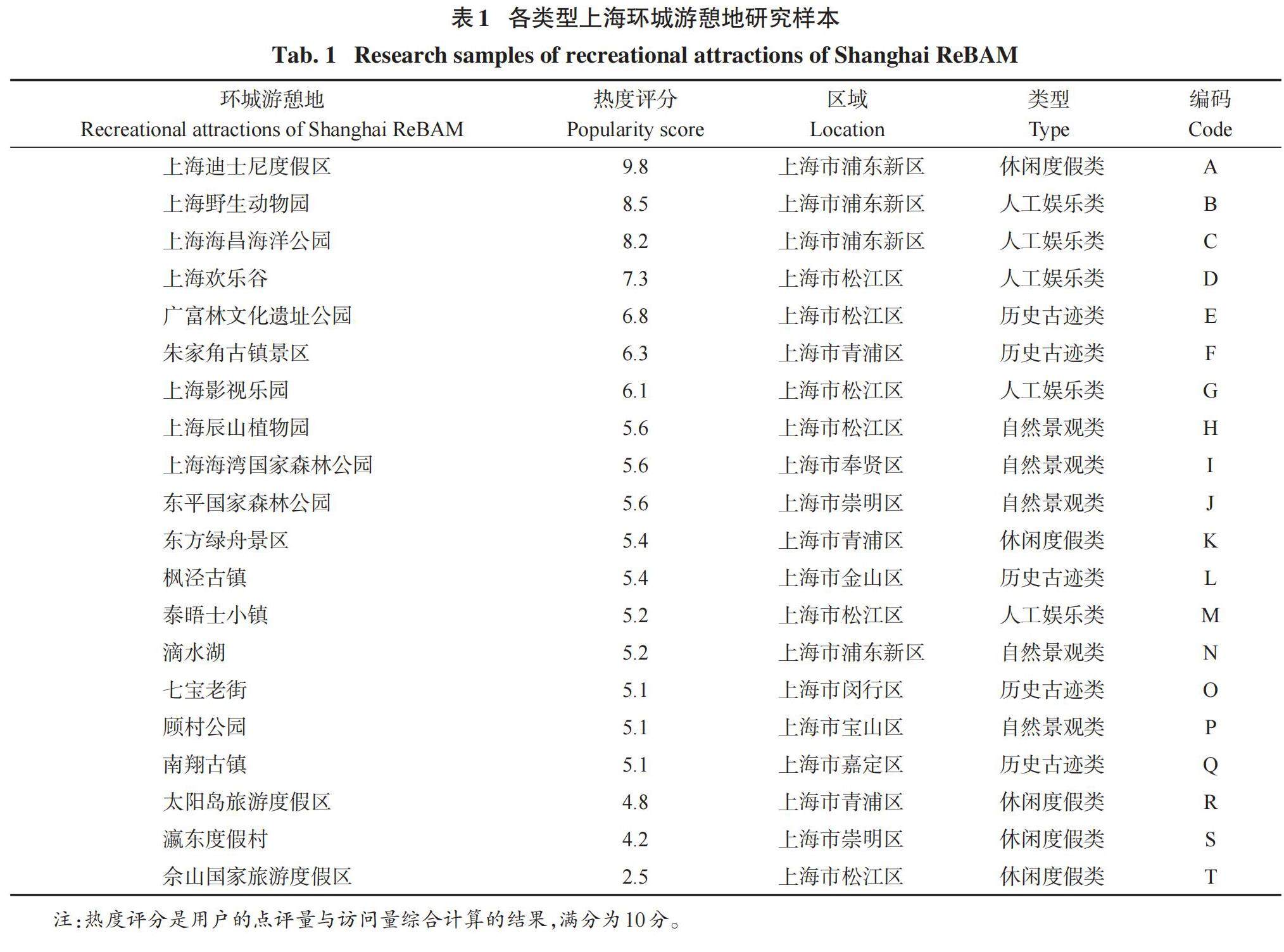

| 环城游憩带疗愈性对游憩者感知健康效益的影响研究

| 环城游憩带疗愈性对游憩者感知健康效益的影响研究

-

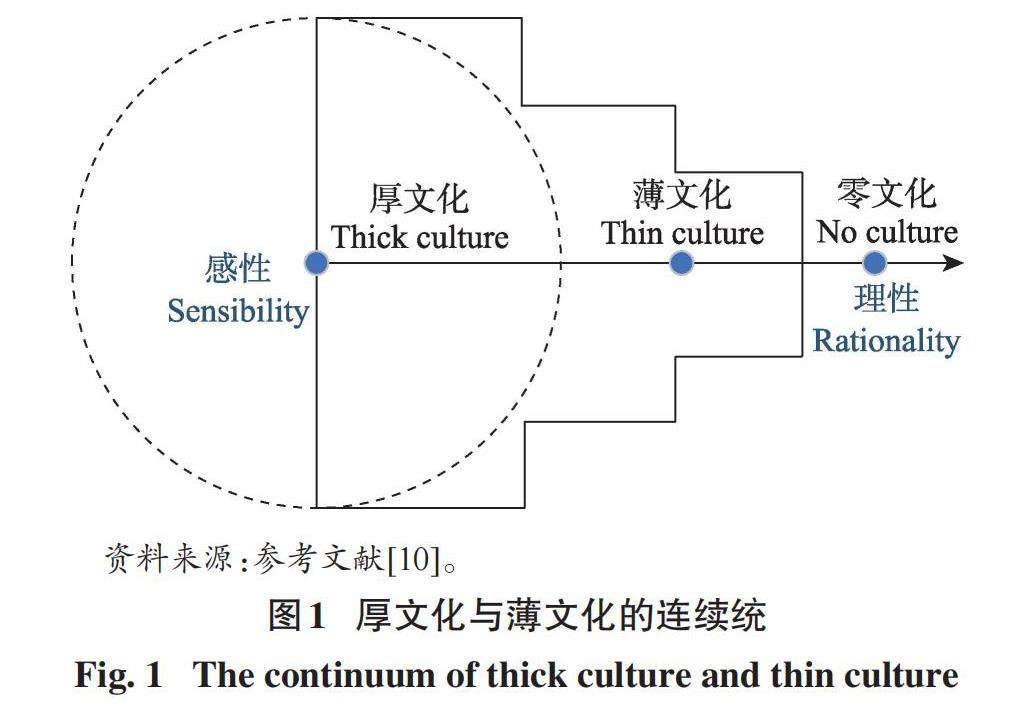

| 旅游者行为再分析:一个厚文化和薄文化的理论视角

| 旅游者行为再分析:一个厚文化和薄文化的理论视角

-

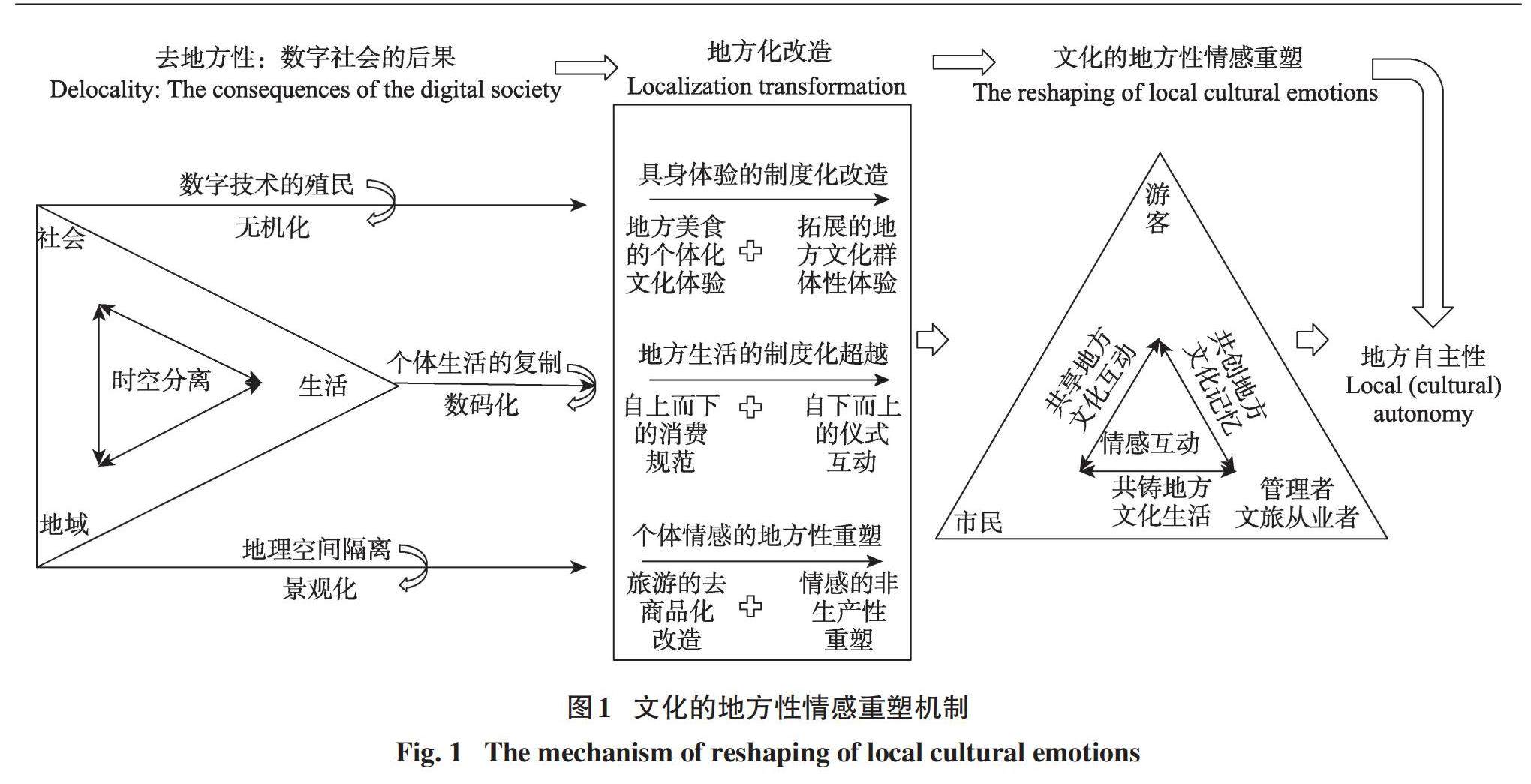

| 城市文旅热的地方性重构与文化阐释

| 城市文旅热的地方性重构与文化阐释

-

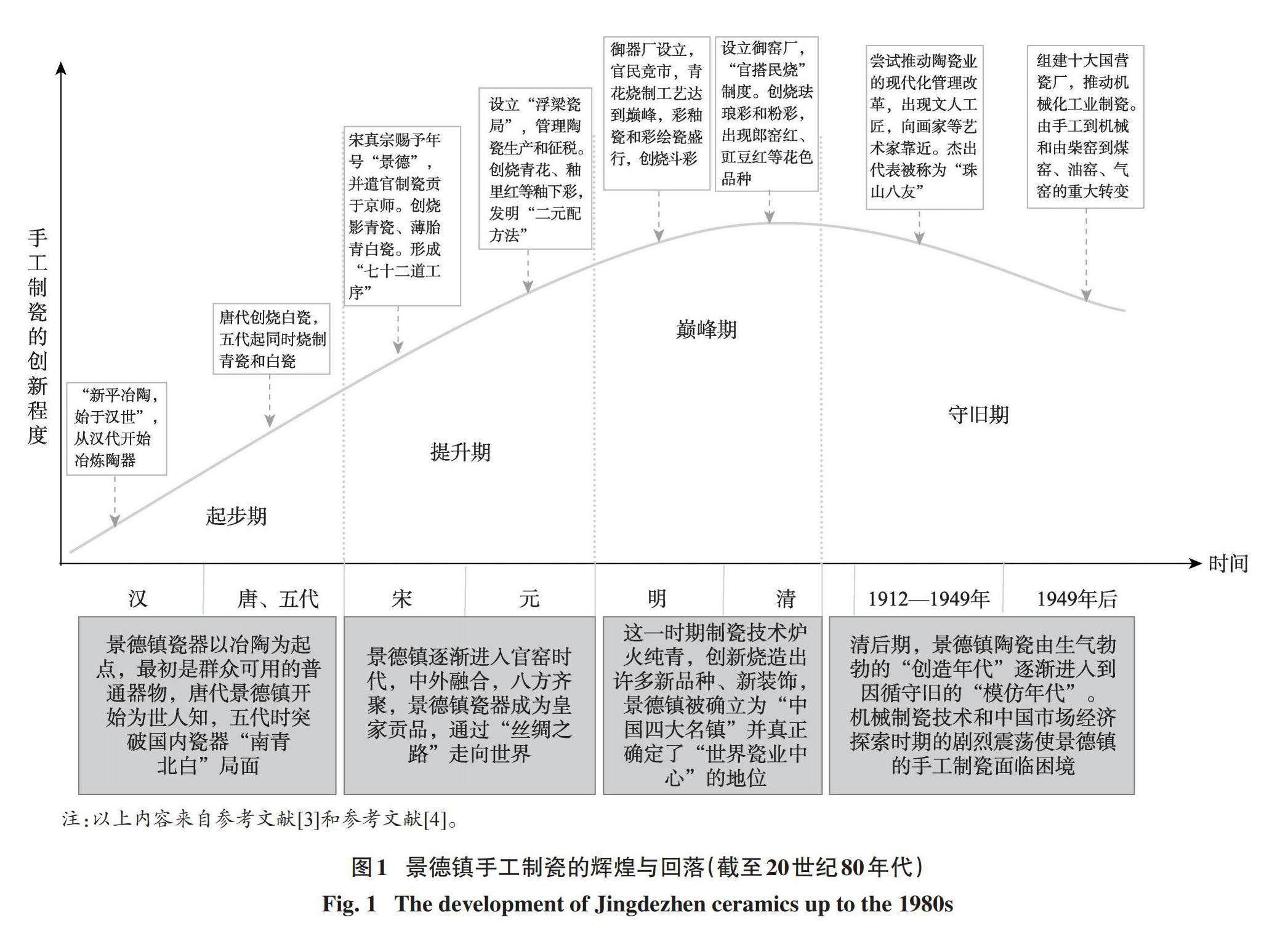

| 从陶瓷生产中心到文化创意旅游地

| 从陶瓷生产中心到文化创意旅游地

-

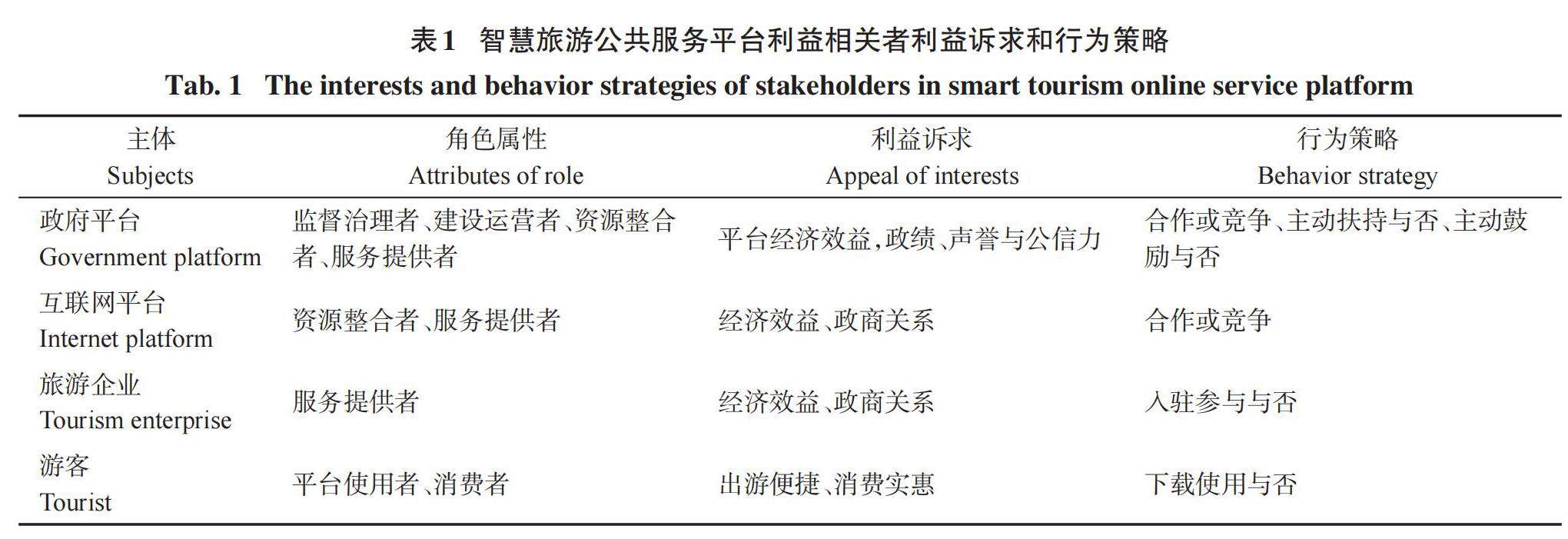

| 破解智慧旅游公共服务平台运营之困

| 破解智慧旅游公共服务平台运营之困

-

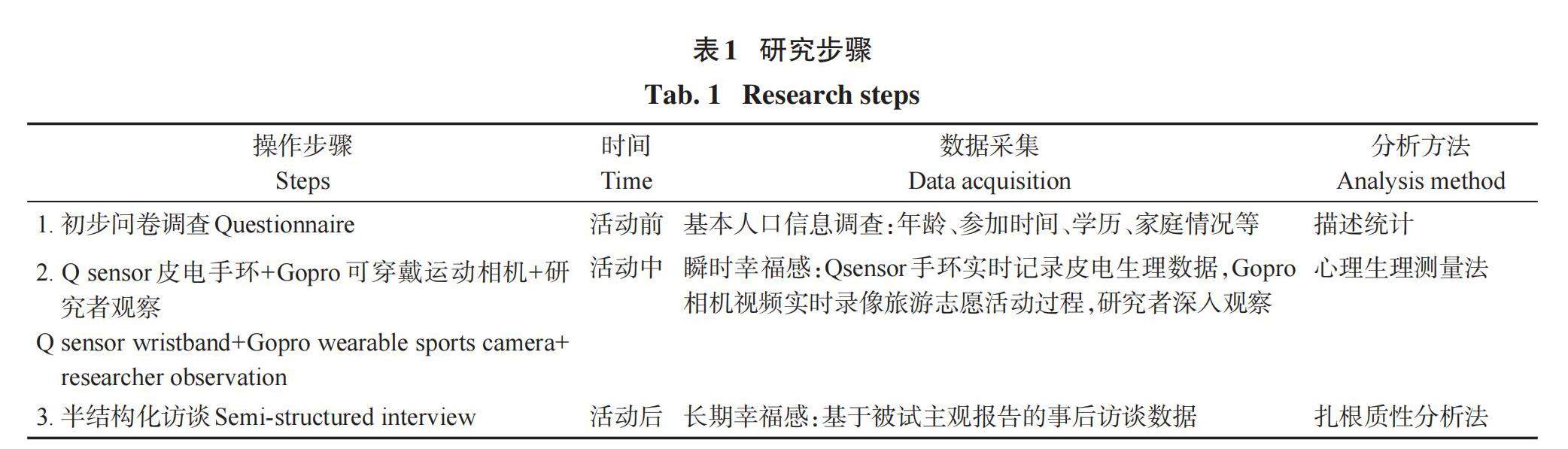

| 乐在忙中?老年旅游志愿者的幸福感研究

| 乐在忙中?老年旅游志愿者的幸福感研究

-

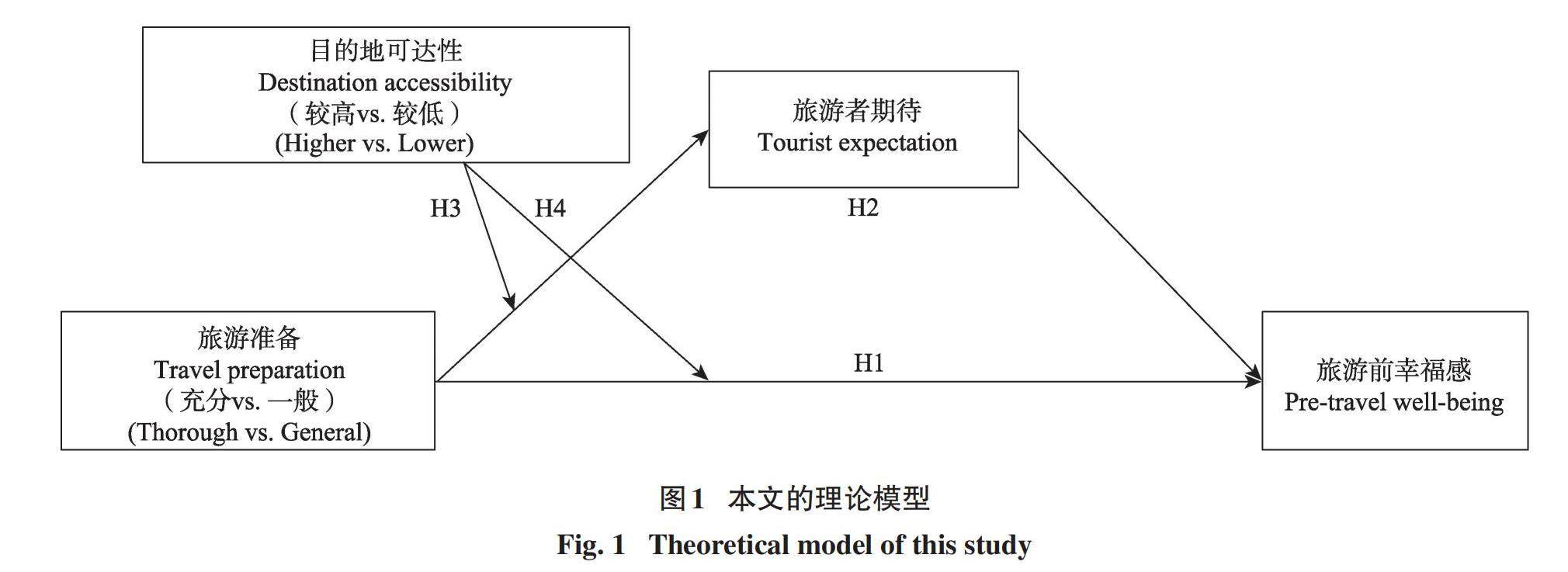

| 福者,备也:旅游准备对旅游前幸福感的作用机制研究

| 福者,备也:旅游准备对旅游前幸福感的作用机制研究

-

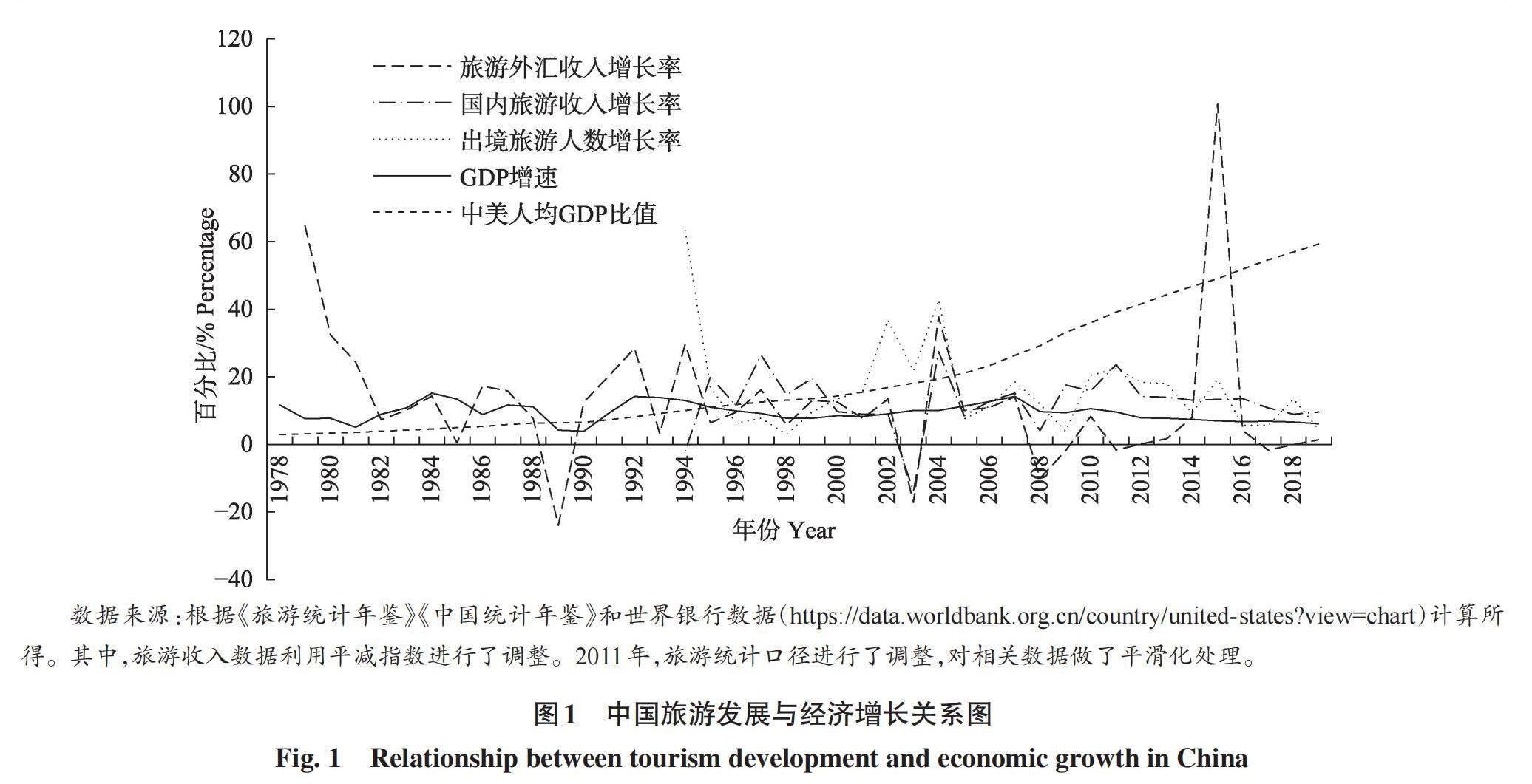

| 旅游经济、人力资本补偿与地区增长

| 旅游经济、人力资本补偿与地区增长

登录

登录