目录

快速导航-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 从“大一统”到“国家—民族”理论:中华民族共同体意识形成的历史逻辑

铸牢中华民族共同体意识专题 | 从“大一统”到“国家—民族”理论:中华民族共同体意识形成的历史逻辑

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 苏轼在中华民族共同体形成中的价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 苏轼在中华民族共同体形成中的价值

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族共同体建设背景下中华优秀传统文化的知识产权保护

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族共同体建设背景下中华优秀传统文化的知识产权保护

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中国式现代化助推中华民族共同体建设的西藏实践

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中国式现代化助推中华民族共同体建设的西藏实践

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 西藏“历史政策红利”的产生发展与经验启示

铸牢中华民族共同体意识专题 | 西藏“历史政策红利”的产生发展与经验启示

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 川藏公路网建设促进产业转型与民族互动

铸牢中华民族共同体意识专题 | 川藏公路网建设促进产业转型与民族互动

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 新时代国有铁路企业赋能民族地区铸牢中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识专题 | 新时代国有铁路企业赋能民族地区铸牢中华民族共同体意识

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 空间媒介视域下元代路网对中华民族共同体建构的历史贡献

铸牢中华民族共同体意识专题 | 空间媒介视域下元代路网对中华民族共同体建构的历史贡献

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 清代“汉习”对满族进士群体词创作的影响

铸牢中华民族共同体意识专题 | 清代“汉习”对满族进士群体词创作的影响

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | “西南巨儒”莫友芝的学术与文学成就

铸牢中华民族共同体意识专题 | “西南巨儒”莫友芝的学术与文学成就

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 行动视角:少数民族流动人口的城市融入与适应

铸牢中华民族共同体意识专题 | 行动视角:少数民族流动人口的城市融入与适应

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 少数民族流动人口城市就业融入研究

铸牢中华民族共同体意识专题 | 少数民族流动人口城市就业融入研究

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 元宇宙视域下数智技术赋能民族高校思想政治教育的路径

铸牢中华民族共同体意识专题 | 元宇宙视域下数智技术赋能民族高校思想政治教育的路径

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 道家理想人格对高校学生人格培育的当代价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 道家理想人格对高校学生人格培育的当代价值

-

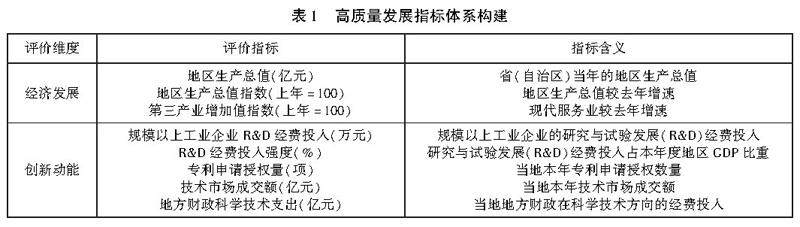

铸牢中华民族共同体意识专题 | 加大国家教育投入推动民族地区高质量发展

铸牢中华民族共同体意识专题 | 加大国家教育投入推动民族地区高质量发展

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 高校哲学专业课程教学铸牢中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识专题 | 高校哲学专业课程教学铸牢中华民族共同体意识

登录

登录