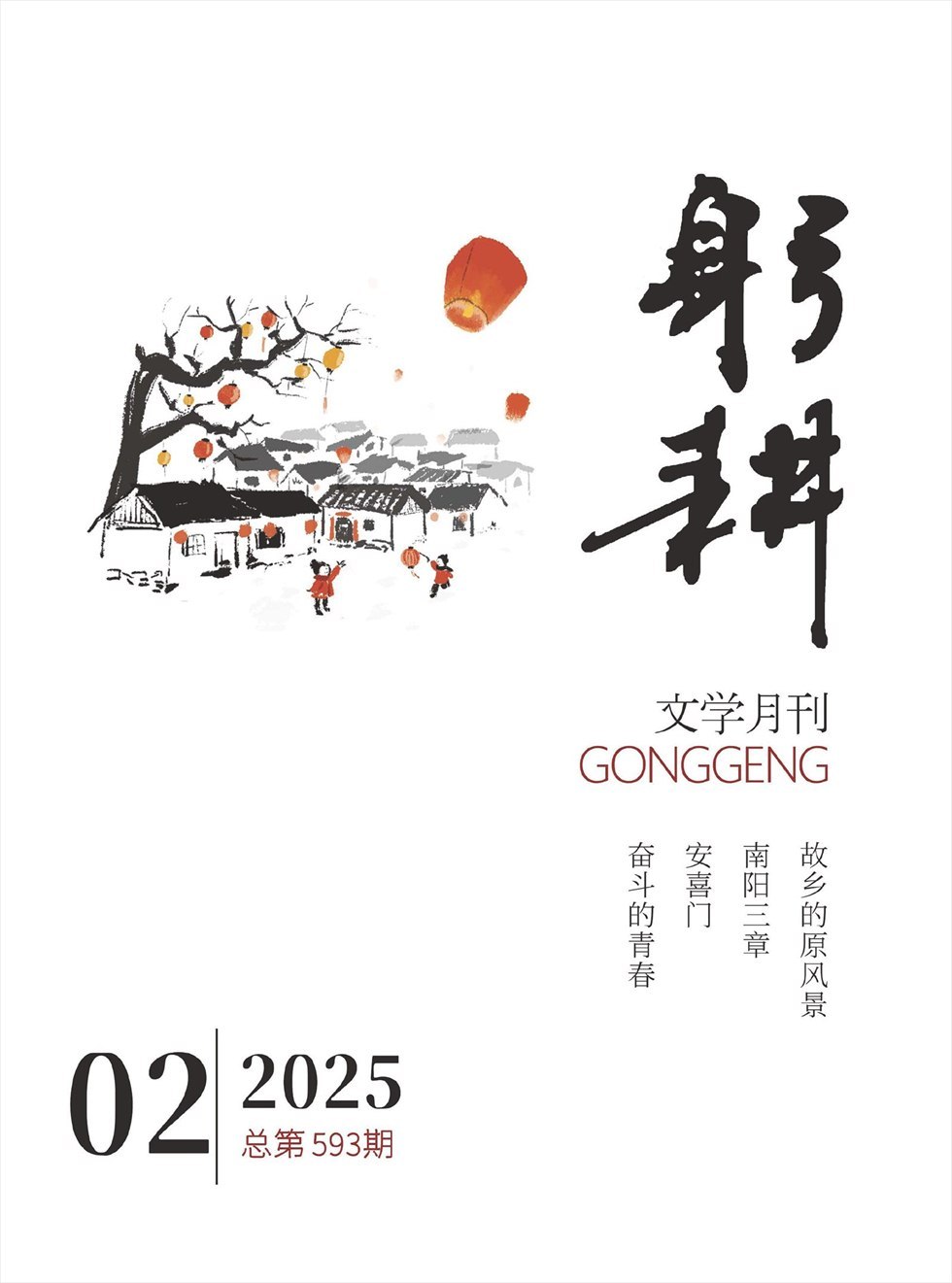

目录

快速导航-

小说视界 | 奋斗的青春

小说视界 | 奋斗的青春

-

小说视界 | 安喜门

小说视界 | 安喜门

-

小说视界 | 不差钱

小说视界 | 不差钱

-

散文短章 | 南阳三章

散文短章 | 南阳三章

-

散文短章 | 草木知心(五题)

散文短章 | 草木知心(五题)

-

散文短章 | 春入馔

散文短章 | 春入馔

-

散文短章 | 墨香盈满读书台

散文短章 | 墨香盈满读书台

-

散文短章 | 山阴春韵

散文短章 | 山阴春韵

-

散文短章 | 陌上野菜莼鲈思

散文短章 | 陌上野菜莼鲈思

-

散文短章 | 回不去的故乡

散文短章 | 回不去的故乡

-

散文短章 | 母亲和她的羊们

散文短章 | 母亲和她的羊们

-

散文短章 | 炉边往事

散文短章 | 炉边往事

-

散文短章 | 桐花入梦

散文短章 | 桐花入梦

-

诗歌前沿 | 故乡的原风景(组诗)

诗歌前沿 | 故乡的原风景(组诗)

-

诗歌前沿 | 日常之诗

诗歌前沿 | 日常之诗

-

诗歌前沿 | 薛省堂的诗

诗歌前沿 | 薛省堂的诗

-

诗歌前沿 | 望乡(组诗)

诗歌前沿 | 望乡(组诗)

-

诗歌前沿 | 无尽(组诗)

诗歌前沿 | 无尽(组诗)

-

诗歌前沿 | 聋子伯

诗歌前沿 | 聋子伯

-

诗歌前沿 | 眷念三题

诗歌前沿 | 眷念三题

-

诗歌前沿 | 大风吹(外二首)

诗歌前沿 | 大风吹(外二首)

-

南阳青年作家专栏 | 新野二记

南阳青年作家专栏 | 新野二记

-

南阳青年作家专栏 | 青青菜园

南阳青年作家专栏 | 青青菜园

-

南阳青年作家专栏 | 猴戏

南阳青年作家专栏 | 猴戏

-

躬耕论语 | 亲密性,以及情感对观念的转化

躬耕论语 | 亲密性,以及情感对观念的转化

登录

登录