目录

快速导航-

理论与思想 | 怎样做好学位论文

理论与思想 | 怎样做好学位论文

编者按:本文根据陕西师范大学历史学教授,著名先秦、秦汉史专家赵世超先生2023年9月14日在东北师范大学历史文化学院所做学术报告录音整理并经赵世超先生审定而成。赵世超先生从自己研读著明历史学家何炳棣先生的5项学术著述的体会入手,结合自己的研究经验,高屋建瓴、深入浅出地阐述了做好学位论文的基础条件、思维方法和技能要素。

-

古代地中海文明 | 哈德良巡视与罗马帝国西部边疆的治理

古代地中海文明 | 哈德良巡视与罗马帝国西部边疆的治理

提要:罗马帝国疆域辽阔、人口众多且民族成分复杂,统治者在各个地区面临的主要挑战与亟待解决的问题不尽相同,因此哈德良在帝国西部边疆的巡视与治理有其明显特征。罗马一方面依靠军事改革和兴建防御设施强化对边境的控制,抵御“蛮族”侵袭确保外部的统治安全;另一方面,各项优惠措施不仅促进了当地农业特别是屯垦经济的兴盛,伴随人口的增长与市场贸易的繁荣,也推动游牧部落在罗马地方治理中发挥更为重要作用,在客观上对边疆地区的城镇发展产生显著影响。

-

古代地中海文明 | 《犹太战争》中的地理书写与约瑟夫斯的罗马帝国疆域观

古代地中海文明 | 《犹太战争》中的地理书写与约瑟夫斯的罗马帝国疆域观

提要:1世纪晚期,罗马帝国的疆域政策从向外扩张趋向内部整合。犹太史家约瑟夫斯的史书《犹太战争》为考察此时期罗马与边缘行省犹太地区的关系提供了重要的一手文献。受其行省精英和罗马公民双重身份的影响,其史书通过独特的地理书写,一方面传达了行省精英面对帝国扩张时的共识,即维护犹太共同体的安全而避免战争,另一方面,他对于罗马地理边界的勾画,以及他提出的帝国“四至”的疆域观,体现了1世纪晚期罗马统治“无远弗届”的意识形态与现实疆域趋于内部整合的政治实际之间的张力。

-

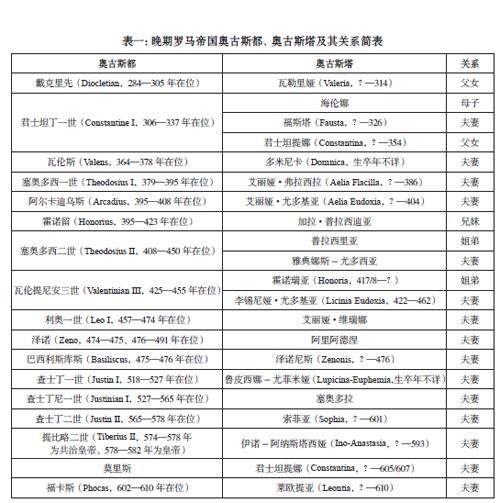

拜占庭与欧洲中世纪 | 晚期罗马帝国“奥古斯塔”群体的施政能力及参政空间探析

拜占庭与欧洲中世纪 | 晚期罗马帝国“奥古斯塔”群体的施政能力及参政空间探析

-

拜占庭与欧洲中世纪 | 中国古瓷视角下的斯瓦希里文明嬗变

拜占庭与欧洲中世纪 | 中国古瓷视角下的斯瓦希里文明嬗变

提要:自9世纪起,中国陶瓷就通过印度洋贸易网络流通到东非,随后在斯瓦希里海岸出现了一种中国物质文化与阿拉伯宗教文化相结合的文化采借现象。11—15世纪,以中国陶瓷为代表的进口器物被广泛地运用在东非沿海城市的核心建筑——柱墓、清真寺和石屋中,用来连接过去和现在、本土与海外,并成为精英贵族“大传统”的一部分,表现出了同中有异的跨文化特征,反映了前现代的亚非联系。来自波斯和阿拉伯地区移民群体的更迭使东非地区对中国陶瓷作为建筑装饰的使用呈现出时代性变化,同时斯瓦希里人发挥非洲主动性,形成了将珊瑚石建筑、城市与文明挂钩的生活方式和象征体系。以中国古瓷来解释斯瓦希里文明的发展变化成为学界外来起源和本土起源争论的一部分,而借助跨学科的视角能更为全面地认识这段东非历史。

-

中国先秦史 | 清华简《祷辞》“白马”神与“女乘马”仪式考

中国先秦史 | 清华简《祷辞》“白马”神与“女乘马”仪式考

提要:“白马”在先秦时代,不仅是神人欲求的神异之物,也是鬼神意志的传递者,在两种身份的结合下,“白马”进入祝祷、占卜的话语中,拥有了成神的信仰根基。西周以来逐渐形成祭马以佐政驱灾的传统,“白马”又有沟通不同空间、不同部族的能力,在楚国封君制度各封邑亟需扩充人口的背景下,楚人融合多重祭马、用马观念,塑造了“东方之白马”神,以求其昌盛人口、祛除灾害。在对白马神的祭告活动中,具有沟通婚姻功能的“女乘马”仪式也揭示了白马神的权能。《祷辞》凡享有“女乘马”仪式的神灵,都有婚嫁生育的权能,如“君夫、君妇”就是商周以来男女合祭制度与楚地两两相偶、阴阳相配神话体系相结合后形成的配偶神。通过“女乘马”的仪式,可以让这类在婚嫁生育、疾病灾害方面具有权能的神灵保佑此地人口繁衍昌盛,不受灾害侵扰。

-

帝制中国 | 简牍所见“受制”与秦汉诏令运作

帝制中国 | 简牍所见“受制”与秦汉诏令运作

提要:据里耶秦简8-461记载,秦并天下后,改“受命”为“受制”。据岳麓秦简可知,“受制”是指官员听受并记录君主口谕,随后官员再行奏请君主发布诏令。这展现出君主集权下的君臣分工模式。“受诏”则指领受诏令,多不具备“受制”所蕴王言传达之义,其背后是“制”与“诏”的差异。带有口头色彩的“受命/制”出现于官僚制演生初期;随着文书行政机制的成熟、尚书机构的发展,“受制”在汉代消失。另一方面,中古时期诏令运作过程中的“宣”“宣敕”,与“受制”具有一定相似性,其间折射出汉唐间王言体系与中枢政务运行机制的变革与延续。

-

帝制中国 | 马王堆竹简《十问》“接阴”试探

帝制中国 | 马王堆竹简《十问》“接阴”试探

提要:本文结合传统文献考察马王堆竹简《十问》,认为“阴”即精、气,是与形体相对的概念,是一种维持生命活力的气。“接阴之道”是体系性的健身养生理论。接阴的方法主要有运动、导引、按摩、治气、食阴、心态平静、大脑松弛、睡眠等,其目的是通过导引、治气以达到强身、长寿,具体目标包括身体强壮、皮肤光泽、耳目聪明等。“导之以志”中的“志”,指的是心态平静以及保持这种状态的意志力。精气神是古人对生命机能的认知,而“阴”则是健身养生理论的概念。《十问》是一部以“接阴”为核心,从形体(身)与精气(阴)关系的角度来论述的健身养生的理论著作。

登录

登录