- 全部分类/

- 生活艺术/

- 音乐生活

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

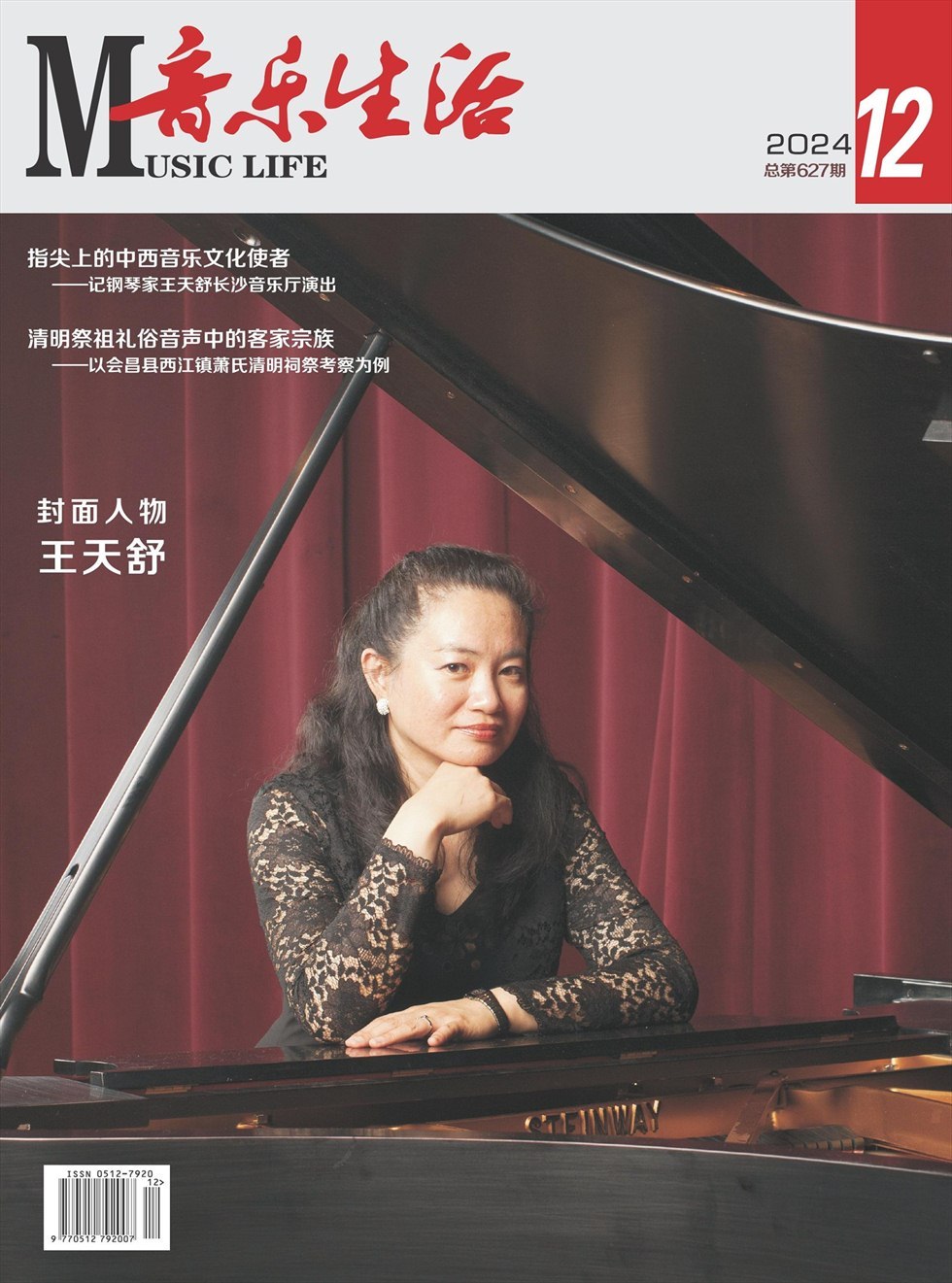

人物 | 指尖上的中西音乐文化使者

人物 | 指尖上的中西音乐文化使者

-

学术探赜 | 清明祭祖礼俗音声中的客家宗族

学术探赜 | 清明祭祖礼俗音声中的客家宗族

-

学术探赜 | 彝族“耶吾”仪式音乐研究

学术探赜 | 彝族“耶吾”仪式音乐研究

-

学术探赜 | 红色歌曲的历史发展和时代价值

学术探赜 | 红色歌曲的历史发展和时代价值

-

学术探赜 | 中国哈萨克族托勒敖社会功能探究

学术探赜 | 中国哈萨克族托勒敖社会功能探究

-

音乐评论 | 复调思维与“新古典主义”在20世纪的复兴与发展

音乐评论 | 复调思维与“新古典主义”在20世纪的复兴与发展

-

音乐评论 | 在经典中致敬 在创新中前行

音乐评论 | 在经典中致敬 在创新中前行

-

音乐分析 | 跨界融合巧思启新智内外交流创新谱新章

音乐分析 | 跨界融合巧思启新智内外交流创新谱新章

-

音乐分析 | 文化自信视角下经典红色歌曲演唱与传播的思考

音乐分析 | 文化自信视角下经典红色歌曲演唱与传播的思考

-

音乐分析 | 解读威尔第《奥赛罗》中的戏剧性表现与文化意象

音乐分析 | 解读威尔第《奥赛罗》中的戏剧性表现与文化意象

-

音乐视野 | 以导演身份统筹 以戏剧舞台落笔

音乐视野 | 以导演身份统筹 以戏剧舞台落笔

-

音乐视野 | Mini音乐节:给音乐加料,给生活添彩

音乐视野 | Mini音乐节:给音乐加料,给生活添彩

-

音乐视野 | 合唱指挥应该具备的专业素质及排练中的技巧应用

音乐视野 | 合唱指挥应该具备的专业素质及排练中的技巧应用

-

音乐视野 | 从《世说新语》看魏晋时代的美育思想

音乐视野 | 从《世说新语》看魏晋时代的美育思想

-

音乐创作 | 中国少数民族合唱作品创作与排演的多元化发展探究

音乐创作 | 中国少数民族合唱作品创作与排演的多元化发展探究

-

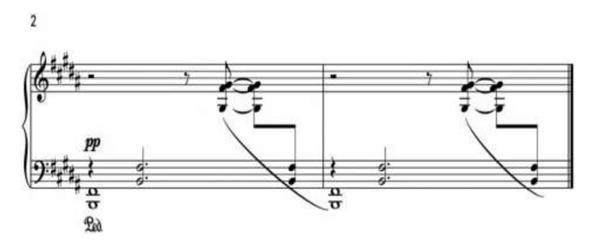

音乐创作 | 德彪西钢琴作品中的东方音乐风格

音乐创作 | 德彪西钢琴作品中的东方音乐风格

-

音乐创作 | 国家艺术基金项目助推辽西濒危剧种传承与传播

音乐创作 | 国家艺术基金项目助推辽西濒危剧种传承与传播

-

音教探索 | 20世纪上半叶中国专业音乐教育发展研究

音教探索 | 20世纪上半叶中国专业音乐教育发展研究

-

音教探索 | 以美育人 以文化人

音教探索 | 以美育人 以文化人

-

音教探索 | 美育视角下高校音乐教育融合本土音乐的实践研究

音教探索 | 美育视角下高校音乐教育融合本土音乐的实践研究

-

音教探索 | 中国民歌应用于高等音乐教育研究

音教探索 | 中国民歌应用于高等音乐教育研究

-

音教探索 | “大思政”视域下高校音乐德育模式的构建

音教探索 | “大思政”视域下高校音乐德育模式的构建

-

音教探索 | 《音乐生活》 2024年总目录

音教探索 | 《音乐生活》 2024年总目录

登录

登录